令和6年度予算概算決定額:2,905億円の内数

水田で食料自給率・自給力の向上に資する麦、大豆、飼料作物等を生産する農業者を支援します。

交付対象者

支援の対象となる農業者は、販売目的で対象作物を交付対象水田で生産(耕作)する販売農家・集落営農です。

支援内容

戦略作物助成

水田を活用して、麦、大豆、飼料作物、WCS用稲、加工用米、飼料用米、米粉用米を生産する農業者を支援します。

| 対象作物 | 交付単価 |

|---|---|

| 麦、大豆、飼料作物 | 35,000円/10a

|

| WCS用稲 | 80,000円/10a |

| 加工用米 | 20,000円/10a |

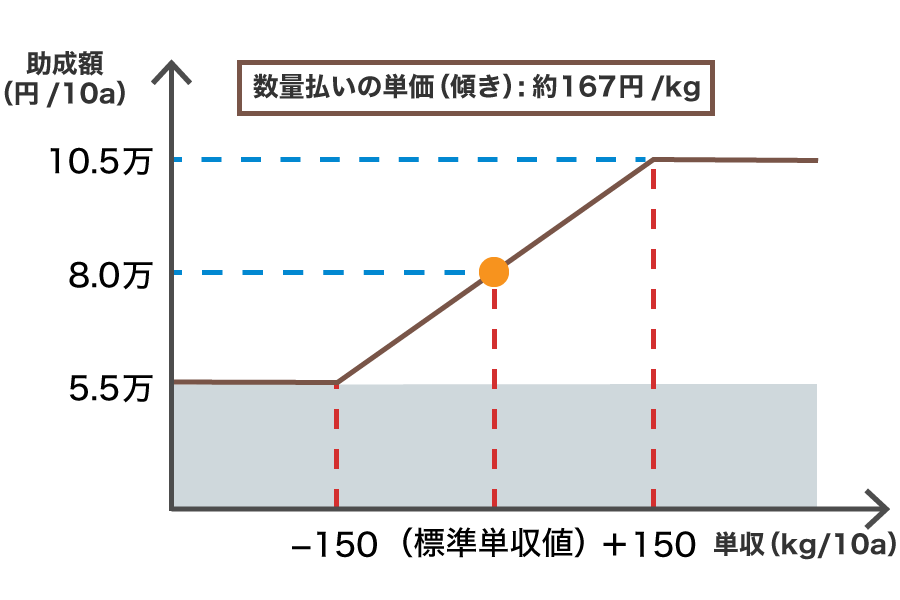

| 飼料用米、米粉用米 | 55,000円〜105,000円/10a

|

飼料用米(多収品種)・米粉用米の収量と交付単価の関係(イメージ)

- 数量払いによる助成は、農産物検査又は農産物検査によらない手法により助成対象数量が確認できることを条件とします。(農産物検査によらない手法とは、ふるい目や水分含有率等を明記した販売伝票などによる確認のことを指します。)

- 標準単収値の各地域への適用に当たっては、地域農業再生協議会が当該地域に応じて定めている単収(地域の合理的な単収)を適用します。なお、地域の合理的な単収は当年産の作柄(作柄表示地帯別)に応じて調整します。

標準単収値の作柄調整の考え方

標準単収値

(小数点以下切り上げ)

=

地域の合理的な単収

×

当年産のふるい目1.70mm以上の10a当たり収量

ふるい目1.70mm以上の10a当たり平年収量

産地交付金

基本的運用

「水田収益力強化ビジョン」に基づく、地域の特色を活かした魅力的な産地づくりに向けた取組を支援します。

国から都道府県に対して配分する資金枠の範囲内で、都道府県や地域農業再生協議会が助成内容(対象作物・単価等)を設定できます(一定割合以上は都道府県段階で助成内容を決定)。

国

作付転換の実績や計画等に基づき配分

資金枠を配分

都道府県

資金枠の範囲内で助成内容を設定

資金枠を配分

地域農業再生協議会

地域農業再生協議会ごとの助成内容の設定も可能

また、当年産の以下の取組に応じて、都道府県に対して以下を追加配分します。

新市場開拓用米の複数年契約の取組(令和6年産からの新規取組分のみ)

内外の新市場の開拓を図る米穀(輸出用米等)の作付けに当たって、次の要件を満たす3年以上の複数年の販売契約に取り組んだ農業者に対して、取組面積に応じて10,000円/10aを配分します。

なお、本支援は、複数年契約初年度である令和6年度における支援であり、契約期間中毎年度の継続支援を約束するものではありません。

契約主体

令和6年産から新たに締結された生産者(生産者団体を含む)と需要者

契約内容

- 複数年契約の期間における各年産の契約数量(※複数年契約期間中の契約数量が維持又は増加するものであること)

- 販売価格又は販売価格の設定方法

- 契約不履行に対する違約条項

そば・なたねの作付けの取組(基幹作のみ)

そば・なたねを作付けた農業者に対して、作付面積に応じて20,000円/10aを配分します。

要件

集出荷団体と実需者との間で締結された販売契約に基づく、集出荷団体との出荷契約または実需者との販売契約を締結した取組を支援する。

新市場開拓用米の作付けの取組(基幹作のみ)

内外の新市場の開拓を図る米穀(輸出用米等)を作付けた農業者に対して、作付面積に応じて20,000円/10aを配分します。

地力増進作物の作付けの取組(基幹作のみ)

地域農業再生協議会の水田収益力強化ビジョンの作物ごとの取組方針に位置づけた作物に限る。地域農業再生協議会ごとにみて、水稲(新市場開拓用米、加工用米を除く)の減少面積を上限に地力増進作物の拡大面積に応じて、20,000円/10a を支援します。

土づくりの取組:セスバニア、ヘアリーベッチ、ソルガムなどの作付

助成内容の設定

助成内容は以下のルールに即して設定します。

- 地域における水田農業経営の課題に対応し、収益力向上に資する取組に対する助成とすること

- 経営所得安定対策等の趣旨を損なうような助成としないこと

(例:品位の低いもののみへの加算) - 主食用米、備蓄米、不作付地への助成は行わないこと 等

適切な使途設定の徹底

単価設定の根拠を明示

- 各地域の主食用米の所得水準等に照らした適切な単価設定を行うこと

取組の定着度に応じた適切な支援年限の設定等、作付転換等の推進に効果的なものとなるよう支援内容を継続的に見直し

- 必要以上の期間にわたって、同一品目を同単価で支援しない

- 転換初年度の単価を高くし、2年目以降は引き下げる 等

水田収益力強化ビジョン

高収益作物の導入等による収益力強化や、畑地化を含む水田の有効利用を含め、産地としての課題と対応方向等を明確化したものです。

主な規定項目

- 作付の現状、地域が抱える課題

- 高収益作物の導入や転換作物の付加価値の向上等による収益力強化に向けた産地としての取組方針・目標

- 畑地化を含む水田の有効利用に向けた産地としての取組方針・目標

- 作物毎の取組方針(課題、生産性向上等に向けた取組、需要の確保・開拓に向けた取組、活用施策等)

- 作物毎の3年以内の作付予定面積等

産地交付金の活用方針、活用方法の明細等

- 課題、支援対象作物、支援単価、具体的な要件

- 使途毎の3年以内の目標(課題の達成状況が評価可能な定量的な目標) 等

※都道府県段階及び地域農業再生協議会での検討を経て作成の上、都道府県から国に提出

※各都道府県・地域における産地交付金による助成内容(対象作物・単価・要件等)の概要を含め、各都道府県・地域の水田収益力強化ビジョンを公表

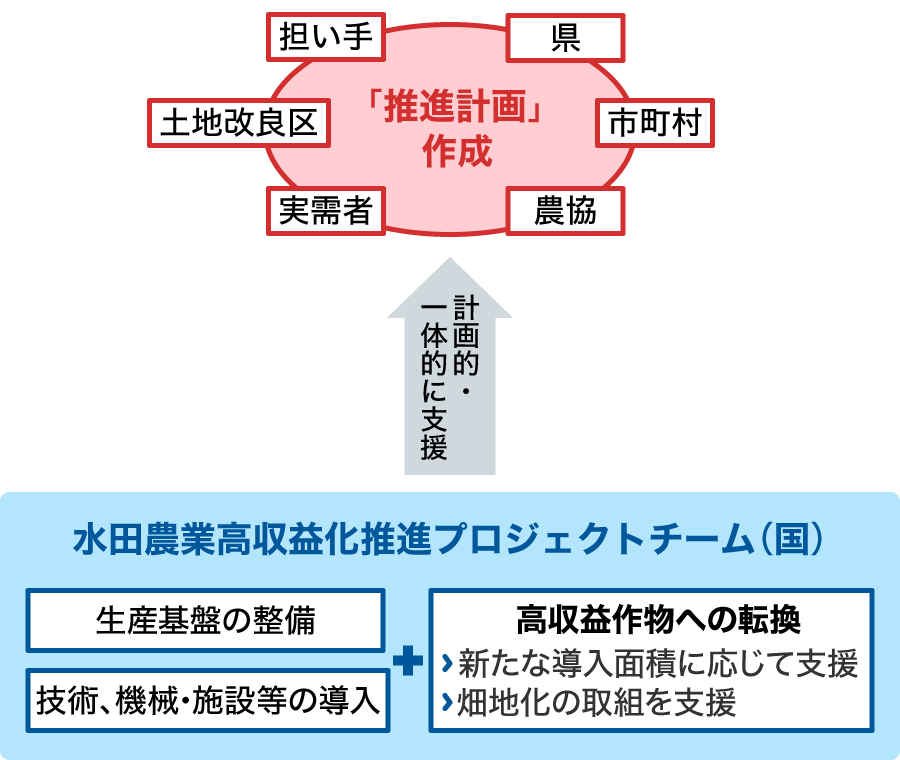

水田農業高収益化推進計画

水田農業高収益化推進計画は、水田地域で高収益作物の導入・定着等を図るため、以下の内容を盛り込み、都道府県が策定するものです。

都道府県・産地段階の推進体制・役割

都道府県・産地ごとの推進品目の導入目標や目標達成に向けた取組

- 栽培技術の習得や農地の条件整備に向けた取組

- 活用予定の国の支援策や実施地区

- 基盤整備事業等を活用している場合は、当該事業の「事業計画」とのリンク 等

支援イメージ

令和6年産における水田活用予算の拡充・見直し全体像

水田活用の直接支払交付金

令和6年度当初予算

戦略作物助成、産地交付金等(農業経営基盤強化準備金の対象)

- 飼料用米(多収品種)/米粉用米への数量払:標準単価80,000円(収量に応じて55,000〜105,000円/10a)

- 飼料用米(一般品種)への数量払:標準単価75,000円(収量に応じて55,000〜95,000円/10a)

- 新市場開拓用米の複数年契約(コメ新市場開拓等促進事業で採択された者が対象):10,000円/10a 等

畑地化促進助成

令和5年度補正予算

- 畑地化支援(農業経営基盤強化準備金の対象)

- 定着促進支援(農業経営基盤強化準備金の対象)

- 産地づくり体制構築等支援

- 子実用とうもろこし支援(農業経営基盤強化準備金の対象)

畑地化促進事業

令和5年度補正予算

畑地化支援(農業経営基盤強化準備金の対象)

- 高収益作物:140,000円/10a

- 畑作物:140,000円/10a

配分基準から取組品目(高収益作物、それ以外等)によるポイントを削除

定着促進支援(農業経営基盤強化準備金の対象)

- 高収益作物・畑作物:20,000円/10a×5年間

- 業務・加工用野菜等:30,000円/10a×5年間

産地づくり体制構築等支援

- 産地づくりに向けた体制構築支援:1協議会あたり上限3,000,000円

- 土地改良区決済金等支援:上限250,000円/10a

畑作物産地形成促進事業(農業経営基盤強化準備金の対象)

令和6年度当初予算

対象作物

麦、大豆、高収益作物、子実用とうもろこし

支援単価

40,000円/10a

令和7年に畑地化する場合は45,000円/10a(畑地化に取り組む地域農業再生協議会を優先採択。また新規取組者の割合等によるポイントを追加)

コメ新市場開拓等促進事業(農業経営基盤強化準備金の対象)

対象作物

新市場開拓用米、加工用米、米粉用米(パン・めん用の専用品種)

支援単価

40,000円/10a、30,000円/10a、90,000円/10a

配分基準に新規取組者の割合等によるポイントを追加

令和6年産以降の飼料用米(一般品種)への支援について

令和6年産から、主食用米への回帰を防ぎつつ、多収品種を基本とする本来の支援体系へ転換します。

令和6年産以降は、一般品種について、引き続き支援対象とするものの、令和6年産〜8年産にかけて支援水準を段階的に引き下げます。

| 一般品種 | |

|---|---|

| 令和6年産 | 数量に応じて、55,000〜95,000円/10a(標準単価 75,000円/10a) または 単価75,000円/10a |

| 令和7年産 | 数量に応じて、55,000〜85,000円/10a(標準単価 75,000円/10a) または 単価 70,000円/10a |

| 令和8年産 | 数量に応じて、55,000〜75,000円/10a(標準単価 65,000円/10a) または 単価 65,000円/10a |

多収品種については数量に応じて55,000〜105,000円/10a(従来どおりの単価)

多収品種の種子の確保に向けては、産地づくり体制構築等支援が活用可能です。

産地づくり体制構築等支援については、以下のページを参照してください。

交付対象水田について

水田活用の直接支払交付金については、畑作物の生産が定着している水田は畑地化を促す一方、水田機能を維持しながら、麦・大豆等の畑作物を生産する農地については、水稲とのブロックローテーションを促す観点から5年間に一度も水張りが行われない農地は令和9年以降交付の対象としない方針としています。

本方針について、令和4年4月から7月にかけて調査した現場の課題を踏まえ、ルールを具体化しました。

5年水張りルールの具体化

5年間に一度も水張りが行われていない農地は交付対象としません。

ただし、以下に該当するものは、5年間に一度も水張りが行われない場合であっても交付対象水田から除外しません。

- 災害復旧に関連する事業が実施されている場合

- 基盤整備に関連する事業が実施されている場合

いずれの場合も、過去の作付けの実績及び将来の作付計画等から、確実に水張りを行うことが確認できる場合は、交付対象とします。

水張りは、水稲作付けにより確認することを基本とします。

ただし、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったとみなします。

- たん水管理を1か月以上行う

- 連作障害による収量低下が発生していない

5年を超える間隔でブロックローテーションに取り組んでいるケースについては、実例の検証を継続。

現行ルール:たん水設備(畦畔等)や用水路等を有しない農地は交付対象外

飼料用米の申請項目の変更について

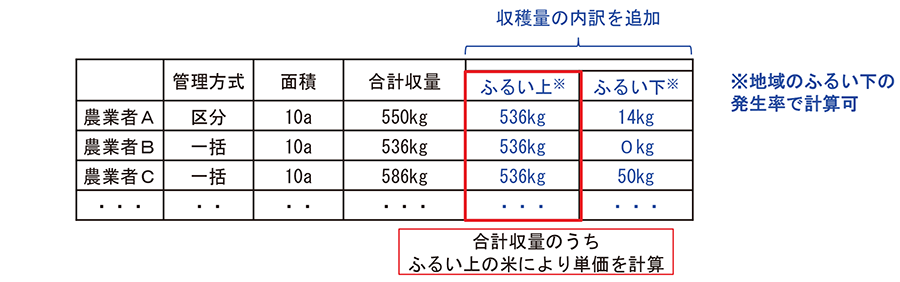

- 飼料用米の数量払いについて、これまでは、数量払いの基準となる標準単収は、主食用米の1.7mmのふるい上の米の収量を用いて設定していた一方、実際の数量払いの単価計算にあたっては、ふるい下米も含めた合計収量により単価が計算されていました。

- 令和5年度からは、収量の申請項目を1.70mmのふるい上と下に分けた上で、標準単収と同様に、ふるい上の収量を用いて、数量払いの単価を計算します。

- 数量報告書の提出にあたっては、合計収量に加え、ふるい上、ふるい下両方の数量を記載してください。

飼料用米をふるいにかけていない農業者が、実際にふるいにかけていただく必要はありません。

ふるいにかけない場合は、地域ごとの1.70mmふるい下の発生率を用いて、ふるい上、ふるい下米の収量を計算することができます。

5年産からの運用

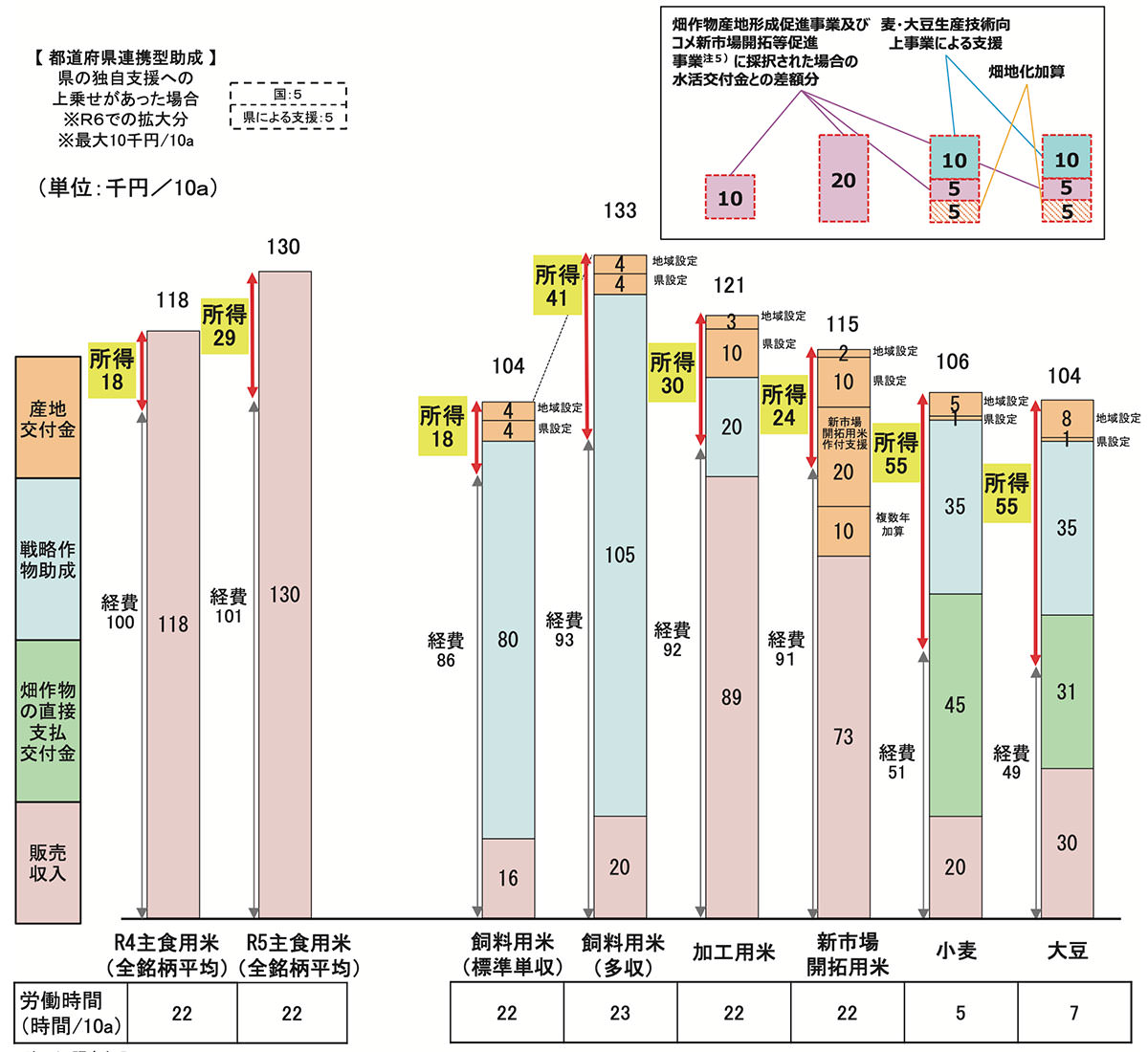

(参考)令和6年度の水田における麦、大豆、非主食用米等の所得 (10a当たりのイメージ)

販売収入

- 主食用米の販売収入は、令和4年産については令和4年産通年平均(出回り〜翌年10月)の相対取引価格から算定。また、令和5年産については令和5年産(出回り〜12月)の相対取引価格から算定。

- 小麦、大豆の販売収入は、令和元年産から令和3年産までの農産物生産費統計の全国平均を用いて算定。

- 飼料用米、加工用米、新市場開拓用米の販売収入は、取組事例のデータを用いて算定。

畑作物の直接支払交付金

- 畑作物の直接支払交付金の平均交付単価については、免税事業者向け平均交付単価(小麦6,340円/60kg、大豆9,840円/60kg)。

産地交付金

- 産地交付金の県設定および地域設定単価については、令和5年計画ベース(6月末)の平均交付単価。

- 新市場開拓用米の複数年契約加算は、3年以上の新規契約のみ対象。(コメ新市場開拓等促進事業で採択された者が対象)

経費及び労働時間

- 経費は農産物生産費統計の全国平均(小麦、大豆は令和元年〜令和3年の平均、その他は令和4年)及び聞き取りによる手数料及び流通保管経費等により算定。

- 飼料用米の単収が標準単収値+150kg/10aになる場合の経営費及び労働時間は、標準単収値と同じとなる場合から、150kg当たりの施肥及び収穫・調製等に係る費用及び労働時間を加えて算定。

その他支援

- 畑作物産地形成促進事業及びコメ新市場開拓等促進事業単価(麦・大豆・新市場開拓用米:40,000円/10a、加工用米:30,000円/10a)と、水田活用の直接支払交付金の戦略作物助成(麦・大豆:35,000円/10a、加工用米:20,000円/10a)・産地交付金(新市場開拓用米:20,000円/10a)との差額。

- 麦・大豆生産技術向上事業において、新たな営農技術等を導入する取組について、事業に採択された場合に支援(最大10,000円/10a)。

- 畑地化加算は、畑作物産地形成促進事業においてR7年度に畑地化に取り組む場合に支援(5,000円/10a)。

※ラウンドの関係上、計と内訳が一致しない場合がある。