所要額:419億円

米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)は、経営に着目した農家拠出 を伴うセーフティネットであり、米及び畑作物の価格が下落した際等の農業収入全体の減少による影響を緩和するための制度です。

交付対象者

認定農業者、集落営農、認定新規就農者

- 規模要件はありません

- 交付対象者の要件については、以下のページを参照してください。

対象農産物

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ

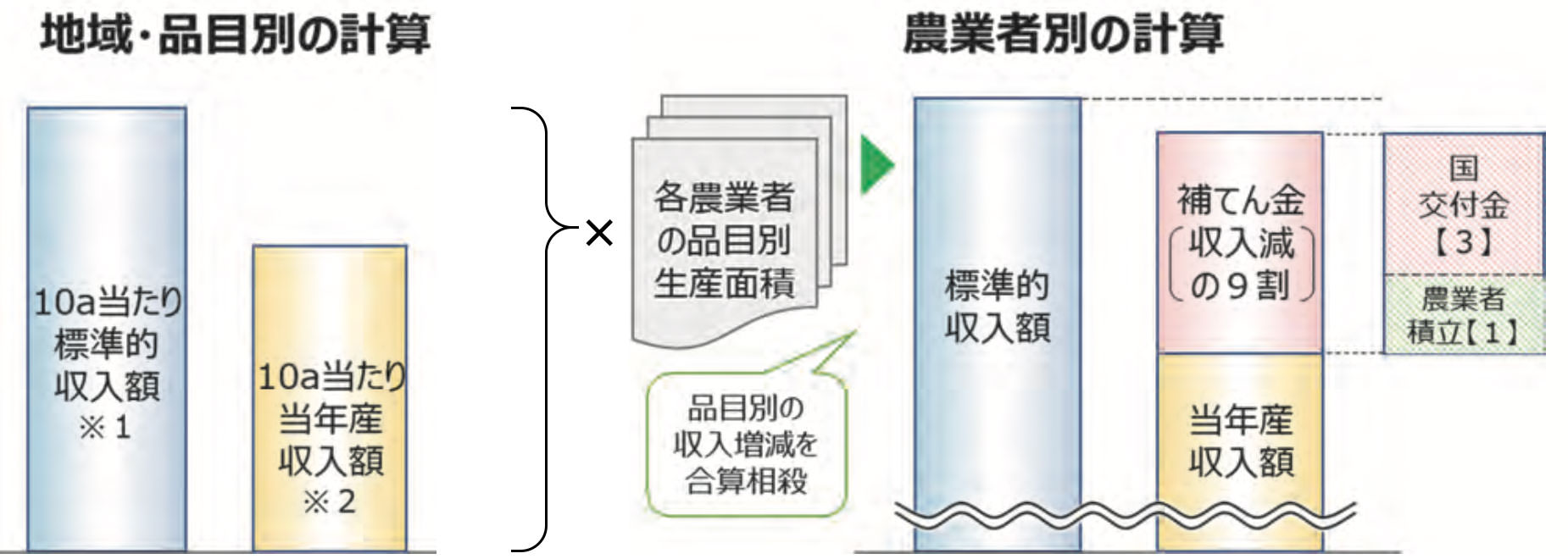

ナラシ対策の仕組み

- 農業者の米、麦、大豆等の当年産の販売収入の合計(当年産収入額)が、過去の平均収入(標準的収入額)を下回った場合に、その差額の9割を補てんします。

- 農業者ごとの収入差額の計算にあたっては、毎年定める地域別及び品目別の標準的収入額及び当年産収入額と、農業者の生産実績数量から換算した生産面積を用います。

- 補てんの財源は、農業者と国が1対3の割合で負担するため、補てんを受けるには、農業者からの積立金の拠出が必要となります。

- 補てん後の積立金の残額は、翌年産へ繰り越されるため、掛け捨てにはなりません。

交付金算定の概念

補てん額 = (標準的収入額 − 当年産収入額) × 0.9

補てん額は農業共済に加入していることを前提に減額調整

ナラシ対策への加入から補てん金支払までの流れ

生産年

加入申請(積立て申出)

申請期間

令和6年4月1日〜7月1日 ※令和6年は6月30日が休日のため

提出書類

地域農業再生協議会又は地方農政局等に生産予定面積等を記入した申請書等を提出する

- 交付申請書(様式第1号)

- 出荷・販売契約数量等報告書(様式第10-11号)

※米生産予定の方のみ。場合により契約数量が確認できる書類を添付

収入保険・農業共済との関係

収入保険

自然災害や価格低下をはじめ、農業者ごとの収入の減少を広く補償します。

青色申告を行っている農業者(個人・法人)が対象です。

または

農業共済

自然災害等による収穫量の減少を補償します。

ナラシ対策

価格が下落した際などに、収入の減少を補てんします。

- 「収入保険とナラシ対策」、「収入保険と農業共済」は重複して加入不可

- ナラシ対策は個別の災害補償に対応していないため、農業共済との同時の利用を推奨。

積立金の納付

納付期限

〜令和6年8月31日 ※令和6年は金融機関の営業日に注意

納付金額

国から通知される積立額を納付する(振込手続きが納付期限までに完了する必要)

国からの通知書に記載されている標準的収入額から、10%又は20%のいずれかの収入減少に対応する積立額を選択

補てん金の交付申請

申請期間

令和7年4月1日〜4月30日

提出書類

地域農業再生協議会又は地方農政局等に生産実績数量等を記入した申請書等を提出する

- ナラシの交付申請書(様式第10-1号)

- 米の生産実績数量の確認書類

補てん金の算定・支払

交付時期

令和7年5月下旬〜6月頃

積立額、補てん金の算定方法

交付金算定の結果、支払いがある場合は、交付金は国から、積立金は各都道府県の積立金管理者からそれぞれ振り込まれる

- 積立額は、国が農業者ごとの生産実績数量を地域の令和6年産単収で換算した面積(面積換算値)に基づいて再計算し、確定

- 補てん金の額は、国が農業者ごとの面積換算値に基づいて算定

- 地域の令和6年産単収が平年単収の9割を下回った場合、農業共済制度に加入していることを前提に、農業共済制度が発動したとみなし、補てん額から共済金相当額を控除

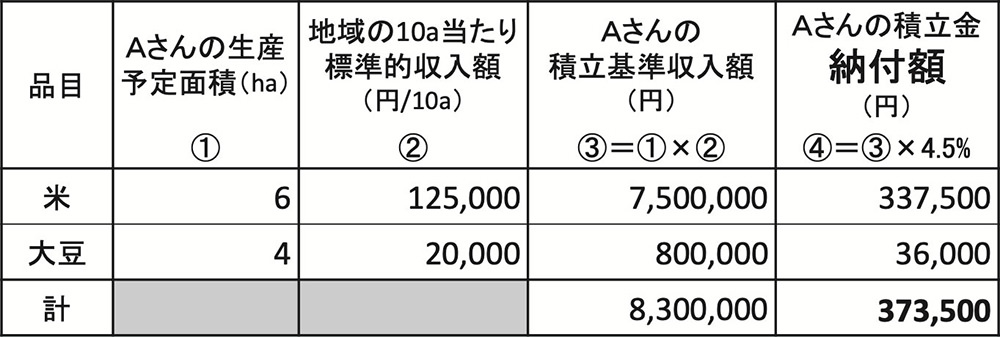

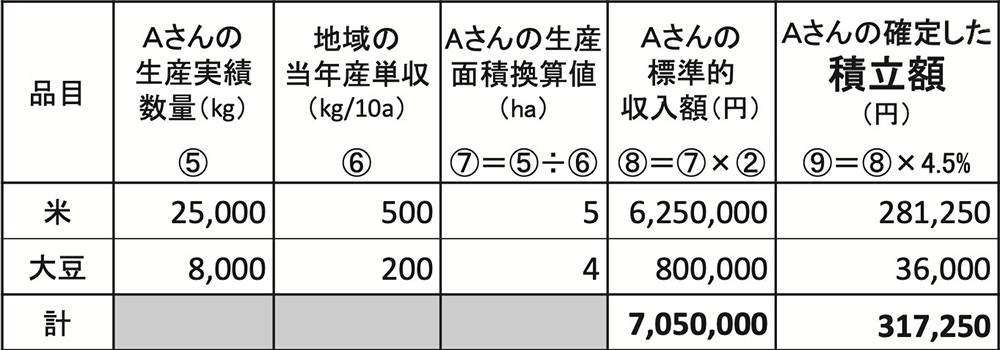

積立額及び補てん額の算定例

加入時の積立金納付額の算定例

加入時

生産予定面積

- 米 6ha

- 豆 4ha

20%の収入減少に対応する積立額を納付する場合

- 積立額は、前年産からの繰越しがある場合、その繰越分を差し引いた額となります。

- 積立額の計算に用いる4.5%の内訳は 20% × 補てん9割 × 補てん原資の農業者負担割合1/4

申請後に確定する積立額の算定例

交付申請時

生産実績数量

- 米 25,000kg

- 大豆 8,000kg

の場合

Aさんに56,250円(=④373,500-⑨317,250)が返納されます。

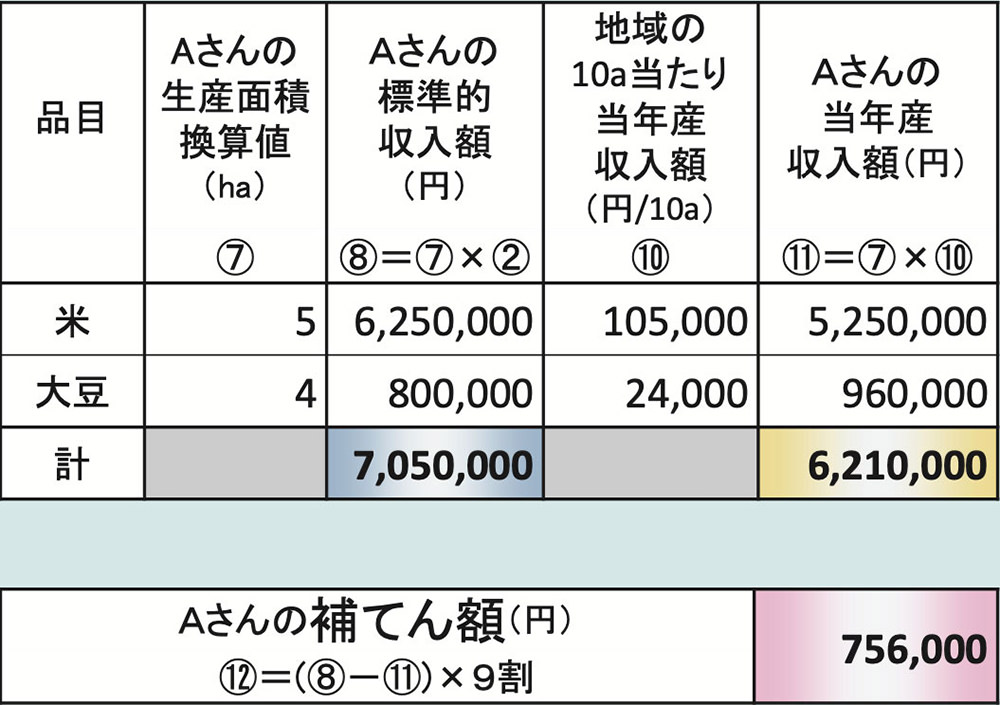

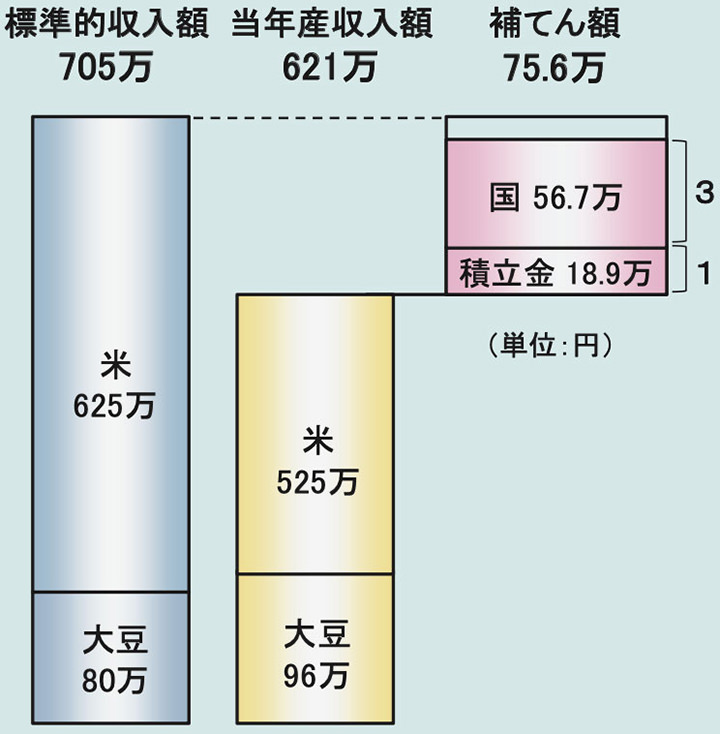

補てん額の算定例

- 補てん額756,000円⑫の内訳は、3/4が国の交付金567,000円⑬、1/4がAさんの積立金189,000円⑭となります。

- 共済金相当額の控除はなかったものとして算定しています。

補てんに充てられなかった積立金の残額(128,250円⑨-⑭)は、翌年産の積立金の一部に充当されます。

ナラシ対策の補てん対象(生産実績数量)

令和4年産から、需要に応じた米生産を後押しするため、ナラシ対策の補てん対象となる米は農業者が事前に集出荷業者(JA等)と出荷契約を結んだもの等に限定されています。

このため、米を生産する予定の農業者は、加入申請時(令和6年7月1日まで)に、「出荷・販売契約数量等報告書」の提出が必要です。

米

農産物検査3等以上のもの又は当該等級に相当するもの(種子は除く)で、

- 農業者がJA等の集出荷業者との間で、生産年の6月30日までに出荷契約又は販売契約を結び、生産翌年の3月31日までに主食用として出荷・販売したもの

- 農業者又は農業者から委託を受けた者が、生産年の6月30日までに販売計画を作成し、生産翌年の3月31日までに主食用として消費者等に販売することとしたものが対象です。

麦・大豆等

ゲタ対策(数量払)の交付対象数量となったものが対象です。

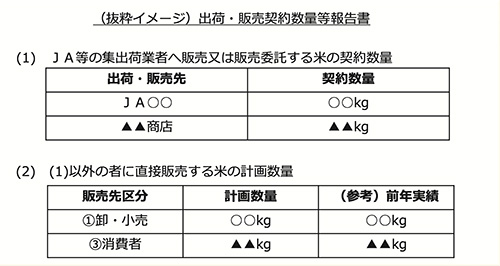

「出荷・販売契約数量等報告書」について

農業者ごとに、以下(1)、(2)の契約・計画数量を整理・集計したもの(生産年6月30日時点)。

(1)JA等の集出荷業者へ出荷・販売する米

取引先ごとの契約数量

原則、取引先ごとに6月30日時点の契約数量が補てん対象の上限となります。ただし、契約締結後に、豊作等により契約者間で数量の上乗せ更新を行い、当該数量を書面により確認できる場合は、更新後の数量が上限となります。(当面の取扱い)

(2)JA等の集出荷業者以外へ直接販売する米

販売チャネル(①卸・小売、②中食・外食、③消費者、④その他)ごとの計画数量及び前年実績

実需と結びついているため、6月30日時点の計画数量の水準にかかわらず、実際の販売数量が補てん対象の上限となります。(当面の取扱い)

- (1)の契約数量の確認資料として、各出荷・販売先の出荷契約書の写し等を添付してください。

- (1)の契約数量と(2)の計画数量の合計数量が、米の生産予定面積から勘案して過大となっているように見受けられる場合等には、個別に事情をお聞きすることがあります。

- 契約数量が0や空欄、計画数量が全く記載されない場合は原則交付対象外です。

出荷・販売実績(生産実績数量)の確認資料

米については、生産した翌年の3月31日までの主食用米の出荷・販売実績(生産実績数量)を確認できる書類を提出が必要です。

(麦、大豆等の米以外の品目は、ゲタ対策の数量払と同じです。ゲタ対策のページを参照してください。)

令和4年産から農産物検査制度において「水稲うるち玄米」に限り、機械鑑定を前提とした検査規格が追加されたため、従前の等級検査の結果に加えて、機械鑑定の結果も数量確認に用いることが可能となりました。

農産物検査によらない方法により数量確認した場合も、交付対象としています。

米の生産実績数量に係る確認書類

- 主食用として出荷・販売した数量を確認できる書類…販売伝票等

- 1.70mm以上のふるい目で調製した米穀を販売したことが確認できる書類…1.70mm以上のふるい目で調製したことが明記された販売伝票等

- 水分含有率16.0%以下の米穀を販売したことが確認できる書類…水分含有率16.0%以下であることが明記された販売伝票等

(醸造用玄米は都道府県ごとに設定) - 産地、品種、産年が確認できる書類…種子の購入伝票、栽培記録、販売伝票等

(交付金の算定上、品種による区分を設定している道県に限る)

農産物検査を受検した場合

米の生産実績数量に係る確認書類のうち主食用として出荷・販売した数量を確認できる書類以外の提出について、いずれかに該当する農産物検査結果通知書を提出する場合は省略可能

- 3等以上に等級格付けされたもの

- 水稲うるち玄米の機械鑑定による場合、死米の測定値20%以下、死米と砕粒の測定値の合計が30%以下、水分含有率16.0%以下の全ての規格を満たすもの

確認書類及びその根拠となる書類は、決して捨てずに、交付申請を行った年度の翌年度から5年間大切に保管してください。

確認書類の提出例1 農産物検査で等級格付された米

- 主食用として出荷・販売した数量が確認できる書類…販売伝票等

- 農産物検査結果通知書…3等以上

確認書類の提出例2 農産物検査で機械鑑定した水稲うるち玄米

- 主食用として出荷・販売した数量が確認できる書類…販売伝票等

- 農産物検査結果通知書…死米の測定値20%以下、死米と砕粒の測定値の合計が30%以下、水分含有率16.0%以下の全ての規格を満たすもの

確認書類の提出例3 農産物検査を受検しない米

- 米の生産実績数量に係るすべての確認書類

ただし、全部または一部が同一の書類に記載(追記不可)されている場合は、当該書類をもって重複部分に係る書類の提出を省略することが可能